- 【3.15维权特刊·美容美发】登记“美发服务”却经营美容美体

2019-11-25 15:07:03

阅读:

来源:重庆美业网

案例回放

本想办张美发充值卡,却因唇部美容被感染

南京市消费者秦女士投诉2017年1月到南京某品牌连锁美发店办理充值卡时,店长告知公司派来一位美容总监,可以帮助消费者设计、修改眉形。该项目完成后,店方又通过轰炸式营销引导消费者做了唇部美容项目,但其间并没有告知消费者收费标准。待服务结束后,消费者被告知需要支付47680元。消费者觉得费用太高,但在被店员围困,不结账无法离开的情况下只得先行刷卡支付。秦女士回家后发现嘴唇肿胀、破溃、疼痛、发炎,脖颈也肿胀,难以吃饭和讲话,经医生诊断为口唇纹色导致感染。

省消保委接诉后,联系到该品牌总部南京某企业管理有限公司,指出该项目是否涉及医疗美容项目,经确认双方对事实没有异议,但企业表示并未给消费者进行注射性麻药,只是进行了涂抹式麻醉,不涉及医疗美容项目。

省消保委认为,虽然新的《医疗美容项目分级管理目录》中已将美容纹饰术(即纹眉技术、纹眼线技术、纹唇技术)删除,只保留了眉部手术“眉修整术”和“眉提升术”。但根据《医疗美容服务管理办法》关于医疗美容的定义是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。而文眉、纹唇涉及使用药物侵入,具有极高感染危险,应当谨慎实施且事先告知消费者可能存在的危险。即使该项目属于生活美容范畴,经营者提供服务也应当明码标价并征得消费者同意。经过省消保委调解,经营者退还项目费用20000元,消费者表示满意。

专家点评

美容类投诉中不少还涉及人身伤害

省消保委人士介绍,2017年,全省涉及美容投诉2592件,以涉及退卡纠纷为主,但涉及人身伤害的案例也时有发生。存在主要问题是:

1、超范围经营现象严重。部分商家登记注册核定的是“美发服务”,但却同时在经营美容美体服务并且搭售美容美发产品;部分商家核定的是“日化用品零售”经营项目,却同时开展美容美发服务。还有部分经营者混淆生活美容与医疗美容的界限。部分生活美容经营者在经营活动中开展切割双眼皮、光子嫩肤、脱毛、注射美容等医疗美容项目,给消费者带来巨大的人身伤害风险。

2、多头监管成效甚微。涉及医疗美容行业的行政主管单位包括卫生监督部门、工商部门、食品药品监督管理部门以及公安部门。职责虽然清楚,但是问题的发生往往具有复杂性,每个乱象背后都牵扯好几个部门,联合执法人力、物力投入很大,时间上也存在阶段性,确实容易出现管理漏洞、盲区。

3、行业自律尚未体现。

4、宣传问题多发。部分商家利用广告语吸引消费者眼球,却闭口不谈潜在消费、可能存在的副作用等问题。

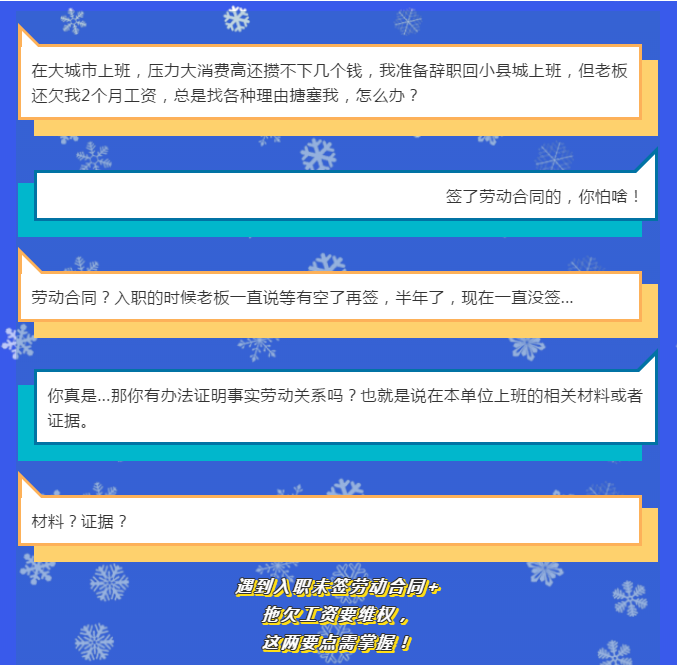

5、维权取证难。美容事故维权最大的困难是取证。不少假冒医生打一枪换一个地方,还有不少消费者找所谓的“医生”做手术或打针,不签正规合同,甚至连手术项目、使用的药品都没有单据,这样出了问题就没有证据。

律师说法

美容美发超范围经营普遍,维权注意留存证据

上海市海华永泰(南京)律师事务所吴昊律师分析,现实生活中,美容美发超范围经营是比较普遍的现象。

据《医疗美容服务管理办法》等规定,实施对人体有创伤或侵入性整形项目的美容医疗机构,必须经卫生行政部门审批、获得《医疗机构执业许可证》。消费者在进行医疗美容前,应选择有资质的医疗美容机构,避免在生活美容场所或个人处进行创伤性或侵入性的美容,例如抽脂、双眼皮切割等。同时,在生活美容场所,消费者在购买或使用美容机构推荐的产品前,应主动要求查看生产日期、批准文号等。

据《中华人民共和国侵权责任法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律、法规,消费者如因文眉、纹唇或其他项目实施后,出现身体不适,应及时就医,同时收集、保留好纹眉、纹唇等与人身损害之间存在因果关系的证据,如合同、发票、收据、使用过的产品以及病历、诊断书、医药费票据等。若无法与商家就赔偿等问题达成一致,可通过投诉、诉讼等方式维权。

来源:中国江苏网

上一篇:出了美容院住进ICU!化妆品汞含量超9000多倍,检测仪都受不了

下一篇:网购口红或产自地下工厂 几百块的“大牌”成本仅2元

- 重庆国际美容化妆品博览会—参观攻略 本届重庆国际美容化妆品博览会将于2019年11月22-24日在重庆国际会议展览中心盛大开幕!展会聚集全国500多家美容企业,40000多家美容院负责人莅临,2000个新产品新技术发布,美容行业产品应有尽有,全面展 ...

- 国家卫生计生委来渝调研医疗美容产业发展2017年11月2日国家卫生计生委来渝调研,并组织召开医疗美容产业发展调研座谈会。...

- 重庆6家美容美发机构被评为全国"五星级店"2017年7月25日下午,重庆市美容美发行业协会联合重庆市消费者权益保护委员会,在江北金质花苑酒店会议厅,向全市美容美发行业开展《诚信经营放心消费单位》挂牌启动。...

渝公网安备50010802005991

渝公网安备50010802005991